Les chants et les danses

L'importance de la musique

Le dimanche était la journée de repos des esclaves. Ils avaient quartier libre et pouvaient consacrer leur temps à ce qu'ils souhaitaient faire comme activité. Ainsi, ils utilisaient bien souvent cette journée à la culture vivrière d'un petit lopin de terre laissé à leur disposition pour y planter des fruits et légumes destinés à leur consommation personnelle.

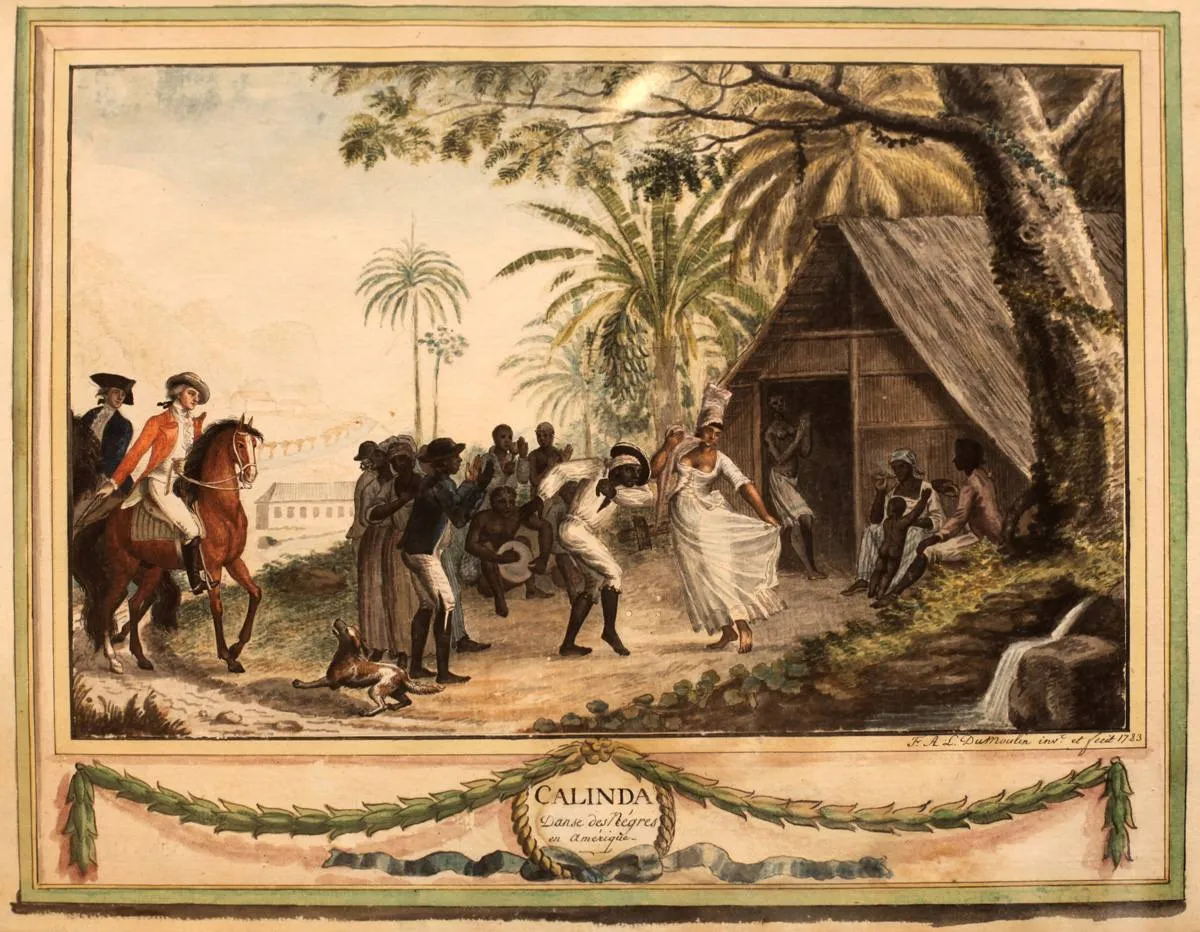

On sait cependant qu'ils aimaient aussi retrouver dans des réunions festives où ils chantaient et dansaient comme l'illustre la peinture attribuée à Augustin de Brunias (1730-1796), un peintre italien mort sur l'île de la Dominique après avoir vécu trente ans aux Antilles. Ces moments joyeux leur rappelaient leur Afrique dont ils avaient été arrachés pour travailler dans les plantations aux Antilles.

Généralement, les femmes ne jouaient pas d'instrument. Cette tâche était le plus souvent réservée aux hommes. Les femmes, quant à elles, chantaient. Aux chœurs d'une ou deux chanteuse(s) principale(s) à la voix éclatante improvisant des chansons répondaient d'autres chanteuses, des danseurs, tambours et autres guitares.

Aussi, pour décrire le goût prononcé des esclaves pour la musique, Médéric Louis-Élie Moreau de Saint-Méry (1750-1819), juriste d'origine martiniquaise, un défenseur actif de l'esclavagisme et proche des Lumières écrit qu'il est « si puissant que le nègre le plus fatigué par le travail trouve toujours des forces pour danser ».

Les chants et les danses étaient présents à chaque instant de la vie des esclaves, notamment lors des travaux des champs, avec les danses communes des hommes, ce que l'on appelle aujourd'hui « lasotè ». Le lasotè est une forme de danse où les travailleurs bêchent la terre en faisant un pas de danse à chaque battement de tambour.

Même lors de moments plus tristes comme les cérémonies funéraires, la musique était présente. Le banza était de sortie, de même que le tambour qui résonnait avant que tous ne partagent un repas commun.

Les danses

Concernant les danses, elles étaient nombreuses mais c'étaient souvent les mêmes rythmes que l'on retrouvait d'une île à l'autre. L'une des danses de l'époque les plus connues est le calenda. Le calenda était une danse vive et animée que l'on retrouvait dans l'Amérique du Nord et la Caraïbe. Il est appelé chica à Saint-Domingue, congo à Cayenne, fandango en Espagne.

Suivant les endroits, son caractère est extrêmement voluptueux et lascif. Deux tambours, faits de morceaux de bois creux recouverts d'une peau de mouton ou de chèvre, accompagnaient les danseurs alignés dans un cercle.

Sur chaque tambour est un nègre à califourchon, qui le frappe du poignet et des doigts, mais avec lenteur sur l'un et rapidement sur l'autre.

D'autres esclaves secouaient en même temps de petites calebasses garnies de cailloux ou de graines de maïs (ancêtre du maracas/chacha). L'orchestre était parfois complété par le banza.

La première personne à avoir mentionné les danses africaines dans des écrits, est le Père Labat qui l'a décrit en Martinique en 1694 dans l'un de ses ouvrages :

Les danseurs, hommes et femmes forment un cercle et sans remuer ils ne font rien que lever leurs pieds dans l'air et frappent le sol avec une sorte de cadence, tenant leur corps penchés vers le sol, chacun en face l'un de l'autre.

Ces danses ont voyagé de port en port, durant la période de l'esclavage. Elles ont donné naissance à d'autres danses, la sarabande et la chaconne à la Havane aux 16èmes et 17èmes siècles, le calenda et le bamboula au 17ème siècle, au 18ème siècle la chica et le tango puis enfin le mambo au 19ème siècle.

Les colonies britanniques interdisaient ces danses, donc le calenda et le bamboula n'ont pas prospéré dans les sociétés de plantation en Virginie et en Caroline. De même, ils avaient interdit les langues africaines, les religions, les tambours et même les réunions publiques d'esclaves.

Autre danse, le vaudou qui était avant tout religieux. Ce nom de vaudou est appliqué par les « nègres à un être surnaturel » qu'ils présentent sous forme de couleuvre, dont un grand-prêtre ou une grande-prêtresse interprète les volontés.

Les esclaves l'invoquent souvent pour lui demander de diriger l'esprit de leurs maîtres. Ils se livrent alors à des sortes de bacchanales dans lesquelles surexcités par les spiritueux, ils en arrivent à trembler violemment, à se mordre et enfin à perdre tout sentiment.

C'est dans les assemblées du vaudou que se tramaient fréquemment les complots. Chaque esclave faisait le serment de ne rien révéler, sous peine de devoir subir un terrible châtiment.

La danse à Don Pèdre qui date de 1768 était plus violente. « Il n'était pas rare de voir des nègres tomber morts, parce qu'ils avaient bu en grande quantité du tafia, mélangé de poudre à canon écrasée. »

Enfin, il existait ce qui était appelé des contredanses.

Les nègres domestiques, imitateurs des blancs qu'ils aiment à singer, dansent des menuets, des contredanses, et c'est un spectacle propre à dérider le visage le plus sérieux que celui d'un pareil bal où la bizarrerie des ajustements européens prend un caractère parfois grotesque.

Les danses variaient selon l'origine des esclaves et leur condition :

Les Nègres de la Côté d'Or, belliqueux, sanguinaires, accoutumés aux sacrifices humains, ne connaissent que des danses féroces comme eux; tandis que le Congos, les Sénégalais et d'autres africains, pâtres ou cultivateurs, aiment la danse comme délassement, comme une source de voluptés.

À noter qu'à la fin de l'esclavage, dans des sociétés qui étaient très hiérarchisées et où la culture africaine était marginalisée, beaucoup de nouveaux affranchis ont laissé tomber ces danses considérées comme appartenant aux esclaves.

Dans « Des Colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage », Victor Schœlcher raconte une scène :

Dans ces pays criblés de préjugés, hiérarchisés depuis le premier jusqu'au dernier échelon, tout ce qui rappelle la servitude à l'affranchi lui est odieux, insupportable, répugnant au point que le bamboula, cette danse que le nègre aime de passion, il cesse souvent de s'y livrer dès qu'il est affranchi, parce qu'elle appartient exclusivement aux esclaves. Nous avons vu un esclave qui avait racheté sa fille lui interdire le bamboula comme indigne d'une femme libre. La pauvre enfant n'avait pas encore les vanités de sa condition et aurait bien voulu redevenir esclave pour une heure ou deux.