Les Antillais sont réputés pour avoir la « musique dans la peau » et notre thème ici ne le démentira pas. La Martinique a vu sortir de son sein de nombreux artistes qui ont considérablement enrichi la musique locale et même réussi à être connus sur la scène internationale.

Ainsi, une petite île méconnue d'un grand nombre d'habitants de cette planète va se révéler grâce à des hommes et des femmes qui ont valorisé cet art. La musique martiniquaise actuelle qui ressemble si fort à sa population d'aujourd'hui, à savoir métissée, a été enrichie au fur et à mesure des années par des influences caribéennes, européennes, africaines, américaines sans pour autant se détacher de sa base.

Dans le champ d'une musique caribéenne qui a su apporter au monde les rythmes de la salsa, merengué, bachata, reggae, dancehall, calyspo, soca, entre autres, la Martinique y a vu naître le bèlè, le chouval-bwa, le damyé, la biguine, la mazurka, et bien sûr, plus récemment, le zouk, le dancehall, le soca entre autres.

Le rôle primordial de la musique chez les Amérindiens

Eh oui, la musique n'est pas née qu'au 20ème siècle avec les rythmes contemporains que nous connaissons ! Du temps des Arawaks/Taïnos, la musique occupait une place primordiale dans la vie. Elle était au cœur des rituels quotidiens. Ces derniers avaient leurs propres instruments et dansaient souvent au cours de cérémonies populaires.

Ils utilisaient la musique pour rappeler et raconter leur histoire, pour les fêtes et les évènements spéciaux, pour communiquer avec les guides spirituels, les zemis, pour soigner les maladies, se protéger contre les sorts et forcer les tempêtes de Mère Nature.

Les Arawaks avaient aussi recours à la musique pour avoir de la pluie quand ils avaient besoin de bonnes récoltes, pour chasser et pêcher. En fait, la musique était un art primordial et l'un des plus beaux cadeaux qu'un Taïno pouvait offrir était une chanson.

Cependant, nous pouvons seulement deviner la forme de musique des Taïnos parce que les chroniqueurs espagnols n'ont pas laissé beaucoup de détails. Elle était en général très simple et monophonique ce qui signifie qu'elle contenait une seule ligne qui descend son ton.

Il n'y avait pas beaucoup d'harmonie. Il y avait souvent des chansons entre un leader ou soliste et un chœur, ce qui signifie que le chœur chante dans la même ligne mélodique. Ces mêmes leaders chantaient un chœur répétitif.

Fray Ramón Pané, un moine catalan de l'Ordre de Saint-Jérôme qui a accompagné Christophe Colomb lors de son deuxième voyage, a été le premier à étudier la langue arawak et a rédigé un livre sur la civilisation arawak (Relación acerca de las antigüedades de los indios, Relation sur les antiquités des Indiens). Il y décrit un instrument à percussion appelé « mayohavau » que les Arawaks utilisaient durant leurs rituels religieux. Il était fabriqué de bois fin et avait la forme d'une calebasse allongée. Il mesurait jusqu'à un mètre de long et un demi-mètre de large.

Le son produit par cet instrument était entendu sur une distance pouvant aller jusqu'à 7,5 m. Cet instrument était joué par les chefs de la tribu. Il accompagnait les chansons qui étaient utilisées pour transmettre les coutumes et les lois aux jeunes générations.

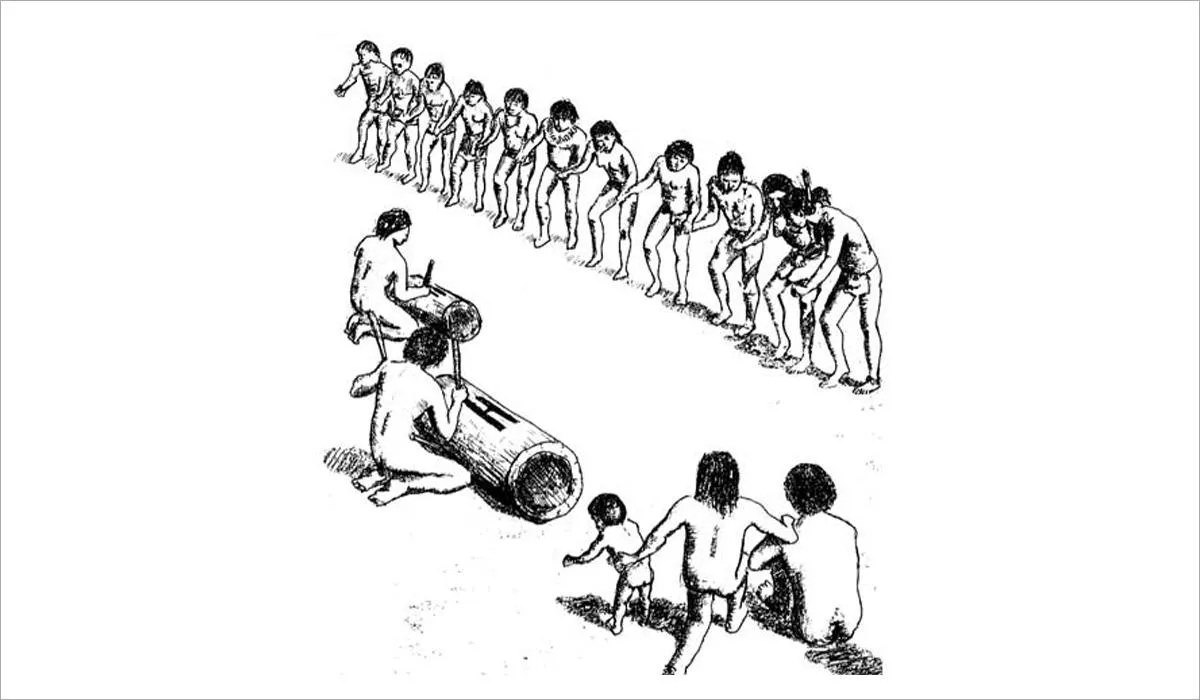

Les chants mythologiques, « areitos », étaient chantés pendant que des danseurs pouvant atteindre un millier se déplaçaient selon les battements d'un instrument à percussion fabriqué à partir de gourdes, les güiros. Les areitos n'étaient pas que des chants, c'étaient aussi des danses dans une cérémonie que l'on pouvait qualifier de socio-religieuse. Des flûtes, faites de conques ou de roseaux étaient aussi visibles au cours des célébrations musicales, de même que le maracas (sorte de chacha), instrument différent de celui que nous voyons aujourd'hui.

Ces cérémonies ont été interdites après la conquête espagnole. Cela a causé la perte de la plupart des instruments et artefacts musicaux de la période Arawak. Ceux-ci n'ont survécu à la période coloniale qu'en étant cachés dans des grottes et autres cachettes à Porto Rico par exemple.