La musique militaire

Les fêtes civiques et religieuses sont scrupuleusement respectées. Ainsi dans les un cérémonial strict on retrouvait d'abord les trompettes de cavaleries puis le tambour major sur la Place de la Savane au rythme des marches militaires. Ensuite, suivaient les chevaux de la cavalerie puis les régiments de la Marine et de l'Infanterie sur des symphonies exécutées par leurs musiciens puis la milice précédée de ses deux tambours noirs.

Tout le cortège se dirige alors à la paroisse des Blancs où une grand-messe est chantée avec des intermèdes musicaux où la musique militaire exécute des symphonies. Plus tard, à l'hôtel du Gouverneur, administrateurs et notables portent la santé en l'honneur du Roi pendant que les trompettes jouent « l'Ordonnance » c'est à dire l'hymne royal.

La musique religieuse

Étant donné que le pouvoir était de droit divin et que les îles étaient acquises pour y apporter la foi, les musiciens de l'Infanterie ou de la Cavalerie sont de toutes les messes officielles, solennelles, toujours suivies de Te Deum, l'hymne symbolisant à la fois le pouvoir politique et religieux. Les œuvres interprétées restent inconnues.

Pour leur service quotidien, certains religieux avaient amené avec eux leurs chantres, les autres faisaient appel aux colons qui pouvaient en assurer la charge. Il y avait émulation entre chantres blancs et noirs. Chaque ethnie avait sa messe. Au cours de celle-ci, une centaine d'esclaves étaient debout en train de changer les principes du catéchisme et les prières en français.

Les cérémonies religieuses en Martinique n'étaient nullement différentes de celles qu'on pouvait voir à Paris. Les missionnaires veillaient à ce qu'elles aient la même solennité. Le système colonial en place forçait les esclaves à les exécuter aussi bien que celles de la métropole. Ainsi, on retrouvait des motets, des cantiques, des histoires sacrées, accompagnés par des instruments tels que la flûte, le violon, le hautbois ou encore l'orgue. D'ailleurs, l'accent était mis sur les cantiques, les histoires sacrées accompagnées par des instruments dans les débuts.

Au 18ème siècle, il apparaît nécessaire d'avoir une salle de spectacle où pourraient se produire les différents artistes. Cette idée est également soutenue par les autorités et prisée par les comédiens et musiciens d'Europe. Une salle de spectacles est d'ailleurs devenue indispensable :

Il n'y a point de promenades publiques ni de lieux pour se rassembler. Cette réunion est plus nécessaire qu'on ne pense: elle établit des liens entre les individus; elle remédie aux inconvénients de la vie isolée que chacun mène, elle polit.

Les esclaves et la musique

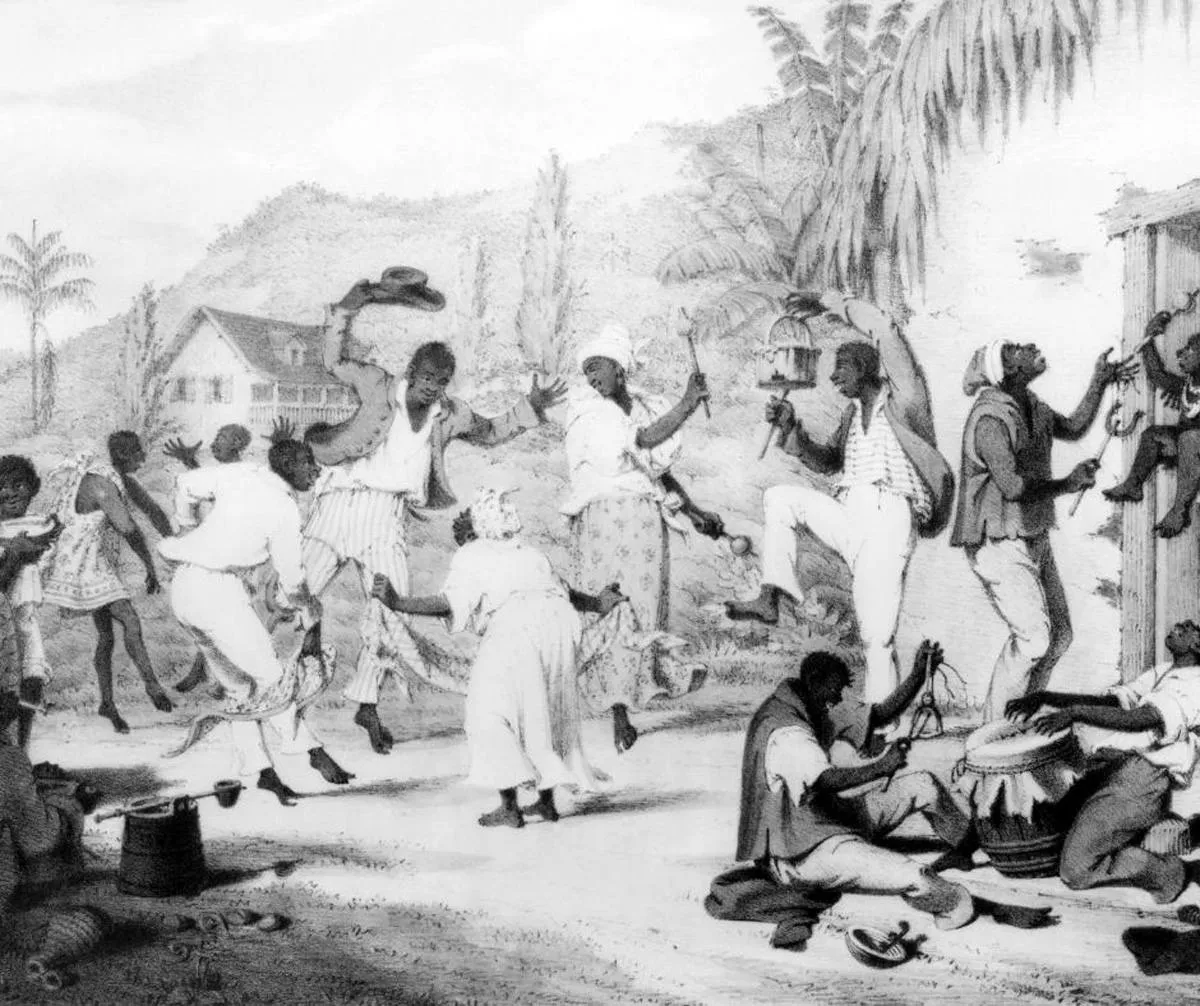

Arrivés d'Afrique à partir du 17ème siècle, les esclaves étaient une main-d'œuvre servile dans les plantations de la Martinique. Ils y arrivent avec leur culture, musique, instruments, chants et danses...

La musique des esclaves, vue comme un des moteurs de l'économie sucrière, était aussi un facteur de paix sociale. Cependant, l'Église réprimait fortement les rassemblements où les esclaves s'adonnaient à des danses et des chants car elle y voyait des célébrations en l'honneur des dieux païens. Les maîtres, quant à eux, les considéraient comme un moyen de préparer des complots contre eux et des rebellions futures.

L'animiste accordait une très large place aux danses et chants sacrés et ceux-ci restaient les derniers ancrages de l'esclave avec les terres dont il avait été arraché. C'était le trait d'union entre tous les esclaves, peu importe leurs terres d'origine. Chaque communauté en Afrique était régie par une société mère qui elle-même regroupait des sociétés sœurs. Chacune de ces dernières avait ses rites, ses chants et ses danses.

Les rythmes, les chants et les danses étaient indissociables. La musique était le langage privilégié. D'origine divine, l'Africain lui attribue tous les mérites.

La musique venue d'Afrique était une culture de « sauvages » pour l'élite locale, inférieure, dénuée de tout sens artistique, au contraire de la musique française et de celle de la bourgeoisie créole (blancs nés aux Antilles) qui étaient des « musiques savantes ». Aussi, dans les descriptions de l'époque, les danses et chants des esclaves étaient décrits par les écrivains de l'époque (souvent des membres du clergé ou des personnes instruites) comme étant des sombres moments de folie, des rassemblements désordonnés. Pourtant, il apparaît bien qu'à l'époque, fortement empreints de leur Afrique natale, les esclaves et descendants d'esclaves appréciaient ces moments où ils pouvaient se réunir et se remémorer leurs terres dont on les avait arrachés.